|

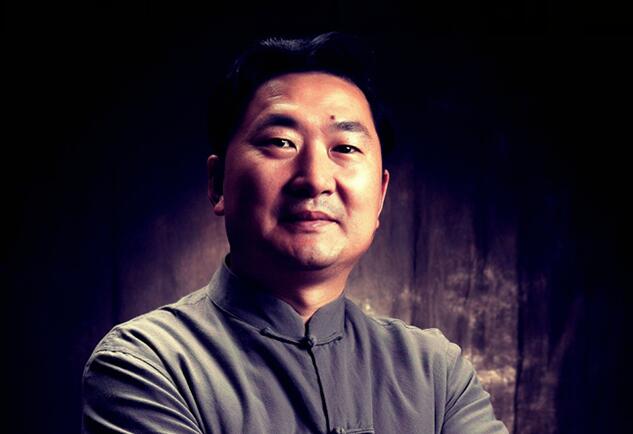

路东

路东,1956年生。南京大学中文系毕业。1979年开始写诗,作品收人《朦胧诗选》《青年诗选》《探索诗集》《新诗百年大典》等多种诗集,多年来潜心于思与想的练习,对语言之于生命和事物秩序的微妙关系尤为关注,倾向于各种交互性文本的创造性书写,与文坛素来少有交往。 以这个题目谈论艺术家申伟光的作品,由于真如不是对象,它不是经验中的可直观者,与日常生活中在场的时间之物没有可描述的直接关系,可直观的是申伟光的作品,我们谈论这些作品时,可见的也只是由真如生发而出的玄密之象,而真如仍深藏。作为艺术家的申伟光向深藏之真如而在,我以为,这即是申伟光在世的立身姿态,也是他以艺术的方式在世修持的意愿。

1995年作品1号 180×160cm 当代生活已在俗世庸常力量的左右中,这些作品与当代生活存在着怎样的微妙关系?我的迟疑在于,以这个题目谈论艺术家申伟光是否合宜?首先,它公开逾出了当代艺术批评界的习常套路,它似乎指向现实经验不可及者。我的话题,可能会受作品气息的牵引,进入预设的自足空间中,以真如为基,打扫并驱谴日常生活中各种杂染的存在经验,甚至会剥离人已被妄念熏习的泥沙俱下的历史感。我首先留意的是,如此这般的展开话题,如果并未误读申伟光的作品,那么,这些对已命名之物几乎不涉及的作品,或者说,这些几乎已不着名相的作品,对这个俗世价值流转的世界来说,艺术家申伟光必有一种在先的拒绝,至少是在世之中的自觉避让。如果这些作品没有某种光照的开启,就当代艺术被迫切期许的艺术精神来说,这个题目就似乎还隐含了某些匮乏,它甚至还有庇护已接近被颠覆状态的形而上学之嫌。

2003年作品2号 180×160cm 以现象学为曙光的新哲学家们提醒我们,人这个共同体世界早已事件化了,它已被形而上学知识学折磨的过于长久了。当形而上学被各种利益集团巫术般的转换为工具知识后,当代事情的复杂性便远甚于历史。我们从切近的政治或市场事物都可以看出,甚至从艺术领域也可看出,在这个几近无思的时代,思的力量尤为贫乏的时代,太多过剩、多余的句子和图像堆积在图书馆,堆积在媒体、大街和各种展览馆,堆积在与存在之可能相关的道路上,我们还欠缺打扫它们的力量。从根本上说,这个时代最为欠缺的是攸关人的成长的批判力,这引领性的批判力,不会从图像的历史谱系中来,也不会从传统的经典句式中来。我以为,一种具深度解构倾向的批判力,只能出自那些异于历史且风险在身的思之道路的开启。那么,这个向真如而在的题目,与这种向可能生活存在的意愿,是有抵牾还是暗自契合呢?我不想急于应答我在这里的发问,这不是可以粗率断言之事,而且这不仅仅是路东必须置身其中的发问。若它果真必须应答,也不仅仅只是路东必须作出的应答。我们,正在谈论申伟光作品的我们,都在被邀约之中。

2006作品39号 180x160cm 艺术家申伟光我从未见过,好在就谈艺术而言,我对作品的兴趣向来高于对作者的兴趣。在这篇短文中,我主要想谈谈申伟光与中国当代艺术家群体在艺术意识方面的某些差异。 中国当代艺术家,大部分是从西方现代主义抽身而出的,他们接受了西方后现代艺术语言的滋养,主要是指向现实秩序的解构主义艺术语言的滋养。这个貌似差异于主流话语的艺术群体,在艺术认知和在文本意识上,几无例外地流露出汉语世界未完成的现代性纠结的痕迹,他们的艺术语言还普遍欠缺真正的个己性。主流艺术话语对这个群体的力量,既制度性的消解又不乏策略的暗自整合,作为还比较脆弱的共同体,他们在看、思、想的方式上,并没有呈现出迫人打量的陌异状态。在宽大晦涩的大数据市场背景中,他们虽自以为与流俗的公众意识差异较大,但从作品和他们的话语来看,他们大致仍与现代主义保持历史性的暧昧。如果将他们作为与中国主流艺术意识相左的力量,或与之有所对峙、有些较劲的力量,这种力量并不出现在时代转换的敏感地带。他们至多也只是作为混杂着二元对象性之思的初显差异的力量,极少数声名响亮的当代汉语艺术家,虽已在国际艺术领域产生了一些影响,他们以反常的艺术姿态著称于当下秩序,其实也不例外的裹在上述汉语情境之中。通俗的讲,在正常、反常、非常这三种艺术形态中,在生活行为上,他们逗留或游离在正常与反常之间。在艺术上,他们取反常姿态,却从未真正进入非常地带。这些艺术家在身体行为和意识运行的方式上,主客二元对象性之思从未被自觉消解,也许,这些艺术家中的大部分人,并没有深入后现代重要文本,但他们应知道,西方当代艺术发端于现象学运动。现象学家们从概念知识学中抽身而出,致力于瓦解主客二元对象性之思,为了回到现象学所说的实事,现象学悬置各种历史规训式力量。直观,是现象学原则中的原则。但汉语世界的当代艺术家,大都仍依凭于旧知识学,或是在一种半明半昧的晕圈中。可以说,艺术家们欠缺个己艺术语言的事实,与看、思、想的方式相关。具体到艺术文本的创作,艺术家的创造力,也与看、思、想的方式相关。当然,我们必须提及的是,这还与这个艺术群体复杂的生存语境相关。往实事处说,大部分当代艺术家仍是语境使然论的认同者,尽管艺术批评不可忽略存在语境的胁迫力,但我觉得,这种或公开或隐匿的胁迫力,并不能成为艺术家欠缺个己艺术语言辩护的充分理由。生存语境的胁迫力向来存在,仍将存在。无论是艺术批评还是艺术创作,一旦我们过度强调了这种胁迫力,而不去思及存在之可能,它或许便成为某些艺术家遮掩向庸常妥协之事实的某种借口。而当代生活中艺术创造的稀少机缘,也有可能因此断送。

2007作品7号 180X140cm 艺术家申伟光也置身在同样的大语境中。从所见申伟光的作品来看,他接受过现代主义艺术思想的影响,也有对后现代艺术形式的关注,这和许多当代艺术家的经历大致类似。但与之相异的是,申伟光近些年的作品,已基本看不出这两者存留的痕迹,这与申伟光向真如存在的信仰关系紧密。佛教唯识学,可能对申伟光以艺术方式修行影响较大,对向真如修行者来说,去除在世的各种妄念,首先需从末那识我执之破除着手。在唯识学八识中,末那识是我执状态的第七识,世间之各种名相,由缘起而来,皆为我执所生之妄念所熏染。作为既了解后现代思想又向真如存在的艺术家,申伟光可能比其它艺术家更早思及现象学与唯识学相同、相似和相通之处。佛教从发端起就取消了主客体思维模式得以成立的前提,正如佛教把主体与客体还原为能执与所执。现象学把主体与客体还原为意向活动与意向相关项或显现与显现者。唯识学对心识结构的解密性阐释,与申伟光以艺术方式修行存在认识上的深度关联,我想,申伟光至少已在转识成智的路上。在申伟光这里,俗世中一切可经验可直观之物,各种名相,都在缘起中受我执而生之妄念的熏染。它们在无明中,即便第八识阿赖耶识也不能免于受其熏染。只当破除了我执,作为种子的第八识阿赖耶识剥离了熏染,自性才能发韧,并给出创造的滋养力。就这方面而言,申伟光已领悟在先。我们从申伟光的艺术文本看,这些文本,断决了日常经验中可直观之在场事物。这些不及经验之物的作品,呈现出玄妙陌异之象,它们不可以物名之,也不可以某物有待命名的方式相待。也就是说,他的作品弃绝了时间性,这和佛学的时空观相一致。至于现代、后现代甚或当代这些与时间关系紧密的词,用以谈申伟光的作品应不再合适。

2008作品10号 145×100cm 对艺术家申伟光来说,这个名相世界在流转之中,不我执、不着名相受染之晕圈,从真如而来者向真如而去,这是申伟光近些年的作品尤其是涅槃系列给出的喻示。将这些作品置入到当代艺术秩序中去,谈它们与当代生活的关系,这些作品显然有对艺术秩序的解构力,可能解构的不只是现代、后现代艺术的各种话语。这些向真如而在的艺术文本,它们虽与慈悲愿的发动有隐微关系,但这些文本与当代生活不相契合。有人可能认为,它们以拒绝的方式慢待了时代生活,其实远不止于此。我愿意在这里揣度一下,这些作品中,可能已藏有对人的存在史的解构力量。  (责任编辑:海诺)

(责任编辑:海诺)

|

向真如而在 ——谈谈申伟光的艺术意识

时间:2018-05-16 14:43

来源:企业家日报网作者:企业家日报网

路东,1956年生。南京大学中文系毕业。

顶一下

(0)

0%

踩一下

(0)

0%

------分隔线----------------------------