|

作者瑞娴在北大荒 一、渊源 山东与东北,历来有着不可分割的血缘关系。中国版图上的任何一个地方,都没有山东与东北三省这样密不可分的缘分与情分——这点,当我踏上黑土地时,就更加深信不疑了。一张桌子前,倘若坐着10个人,至少有8个人会告诉你:我是山东人!还有一个会告诉你:我祖籍也是山东,只不过生在东北,祖上来这儿年头太久,以至于自己也搞不清老家是在山东的哪个疙瘩了! 在东北的山东人,都以自己是齐鲁后人而骄傲。说自己是山东人,在这里肯定会顺风顺水,做啥事都畅通无阻,因为与你擦肩而过的每一个人都可能是你的老乡,在这儿,土生土长的东北人反而成了“少数民族”。一说自己是山东人,准保好办事,准保有人帮。下至鸡毛蒜皮大到婚嫁添丁,只要有需要人的事儿,一说自己是山东人,准保有兄弟将胸脯拍得啪啪响! 在东北,其实就活在山东人堆里,一个村一个镇一座城,一个农场,哪儿都能听到熟悉的山东乡音,就像从没离开故乡一样,只是地理位置、生存环境改变了而已。想家了,就去找几个老乡叙叙旧,坐在烧得灼热的大炕上,盘着腿,就着一盆沟帮子烧鸡,一盆嫩江特有的牛尾巴鱼,一盆油豆角,一盆大白菜猪肉炖粉条子,再剥几头大蒜,几根辣得让人直吐舌头的大葱,喝上两壶烧刀子,酒烧得人话就多起来了,你争我抢叽里咕噜地说个没完,说不完的老家,说不完的兄弟爹娘,说着说着就抱头哭一场,抹一把泪又开始感叹父母当年有勇气离乡背井,来到这荒无人烟的北大荒。这一壮举,既改变了自己的命运,也改变了子孙后代们的命运。 二、开发 过去有一句老话:“哪儿的黄土不埋人”,这话既有闯荡江湖的豪迈,也有世事无常的无奈。960万平方公里的土地,天高地阔,黄土、黑土、红土,五彩缤纷,哪儿生,哪儿埋,哪是摇篮,哪是坟墓,谁能预知?为了生存,也只能走到哪儿哪儿是家了。 山东人闯关东,在历史上分为几个阶段:清朝,为生活所迫背井离乡,置之死地而后生;民国时期,“闯关东”成为中国近代史上空前的迁移大举;建国后,又有很多山东人“跑盲流”跑到了东北。山东人当初来东北,来的原因不一,却总是带着无奈和辛酸。为了温饱,为了活命,他们做了第一批垦荒者;东北的黑土地养活了无数奄奄待毙的山东人,而山东人也用勤劳的双手和苦涩的汗水,让这片土地逐渐换了模样。 曾几何时,北大荒人烟渺渺,是流放犯人的孤寒之地。这儿当年甚至还留下了日本人的足迹。不得不说,日本人还是有眼光和远见的,当这里还是一片一望无际的荒原时,他们就筹谋向这片荒原要粮食,于是,就有了日本开拓团。他们在人家的土地上煞有介事地当起了主人,一本正经地搞起了开发,妄图让北大荒变为他们侵略甚至统治中国的后备粮仓。可惜,这最终是黄粱一梦。 北大荒大规模的开发、移民是1954年以后开始的。1954年1月,解放军农业建设第二师所辖三个团集体转业,8000官兵从山东北上,当年9月进入密山地区开荒,建立了三个农场,这是北大荒第一支集体转业的“移民大军”。此后,铁道兵近两万复转官兵,也到北大荒安营扎寨。 1956年,响应国家号召, 10余万山东青年开赴黑龙江开垦北大荒的千里沃野。一群大好年华比榆树还壮实的小伙子,被咣当作响的破火车或者闷罐车拉到这遥远陌生的荒原,懵懵懂懂却又万分憧憬地开始了他们的新生活。这里不是故乡,可是,他们注定要以此为家,在此生儿育女,重建家园。从踏进这里的那一步起,他们的命运就与这片黑土地不可分割了。 这支轰轰烈烈的队伍,震惊了那片亘古沉寂的不毛之地,也唤醒了它沉睡千年的生机。这样大规模的支边,人们更多地提到的是1958年,其实从更早就开始了,只不过零零落落,没有那么大规模而已。这次同行的山东老乡郭公君,就是支边青年的后人,他来农场,等于是回乡探亲,农场的老领导和老朋友们热情欢迎他的归来。 郭公君的老爹是1955年从山东日照的一个小村来到黑龙江嫩江县的九三农场的,那时十七八岁,与他这样的小伙子坐了满满一车厢。他们算是最早的支边青年。他们对东北向往又好奇,却也有一种莫名其妙的胆怯。乡下人没出过远门,想象不出东北到底有多远,等待他们的黑土地,是不是和山东一个样儿? 他们来到农场,也像在老家一样种地,但是,身份地位却变了,变成了农业工人。与农民不同的是,农场后来还采取军事化管理,一切都有秩有序,井井有条。这些支边的小伙子个个身强力壮,吃苦耐劳,美中不足的是他们有好体魄,却没有多少文化,上过三四年学到这里已经算知识分子了,可以胜任个小干部或者会计的差事。 作为开拓者和建设者,这帮年轻人开始了他们庄严神圣的使命。支边青年与以前逃荒闯关东的山东人截然不同,他们是带着使命来开发荒原的,他们有主动性有豪情,更有殷殷的期待,他们想让自己的青春,绽放得比在故乡更加绚烂多彩! 三、名人 在北大荒博物馆,丰富详实的资料向我们展示了北大荒发展的历史。馆长赵国春也是一位著作颇丰的作家,身兼北大荒作协主席。他的老家是山东邹平县,在东北出生。在他身上,依然透出山东人的那些特征:豪爽,直率,热情洋溢,心中不存一丝阴霾。他对北大荒的历史如数家珍,堪称北大荒的百科全书。生于斯,长于斯,若离开了北大荒,对他来说就像鱼儿离了水一样,六神无主。他不仅将青春与才华毫无保留地献给了北大荒,还为北大荒的文化发展做出了力所能及的贡献。多年来,他用心搜集、挖掘过去在北大荒的名人资料,将他们的事迹一一写入书中,为历史留下了可贵的资料。 在博物馆墙上,各个时期各个领域的名人灿若星辰,这些资料的搜集整理就有赵馆长及其部下们的功劳。在文化名人栏里,我看到了丁玲、吴祖光、梁晓声、张抗抗、姜昆等人的名字,也看到了恩师——著名剧作家沈默君的名字。赵馆长对这些名人如数家珍:他们当时是在怎样一种历史情形下到来的,他们与这片土地有怎样的联系,他们都有什么作品什么遭遇……北大荒曾经是他们的噩梦,但北大荒也成了他们锻造灵魂的地方。 北大荒是一代人悲喜交集的记忆。那记忆如此残酷却又如此令人热血沸腾。在那里的时候,恨不得马上逃走,离开了,却又牵肠挂肚地怀恋。那里成长着他们的青春,那里埋葬了他们的青春,那里激活了他们的青春……无数人将青春奉献给了那片莽莽苍苍的土地,在那些大泽荒野上开出艳丽如血的花朵。 年少时看梁晓声、张抗抗等人的知青小说,曾被激动得夜不能寐。他们都是从大城市来北大荒的知青。在那些沉重而又昂扬的文章中,土地的苍凉和年轻人躁动的热血形成巨大反差,那样纠结又那样和谐地融为一体,每个走进那片土地的人都得被打碎了,接受天翻地覆的再造。离开时,他们都不可能再是过去的自己了。原始冷酷而又神秘的北大荒,就是一个炼狱,让每个走近它的人脱胎换骨,凤凰涅槃。从那里走出来的人,一定都是学会了热爱和珍惜的人。无数的名人精英被埋葬在那片荒寒的土地,也有无数的人在那里重生。 北大荒是一代知青和支边青年改天换地的地方,也是我的恩师沈默君被流放的地方。所以我对北大荒并不陌生。老师在临终前的两年里,曾经日思夜想,再回这片他念念不忘的土地。可惜,这个愿望没有实现。老师一定想不到,今天,我代他来了。在博物馆的文化名人栏里,我仰望着他的名字,眼前,浮现出他那张睿智而又天真的脸,还有当年他在北大荒劳改时清瘦倔强的模样。那时候,他年仅三十五岁,三十五岁的大右派,已经被人称为老头了,可以想象,那段屈辱的日子将他折磨成了什么样子。若不是后来他被好心的农场人送到山下当老师,巧遇在此拍片的长影导演苏里,被借调到长影继续搞剧本,也许,他也会和诸多的劳改犯一样,倒毙在荒野中了……所以,我像许许多多的山东人一样,感恩北大荒,感恩淳朴的北大荒人,他们不但改变了这片土地,也保护了很多无辜的人。在没有航标的岁月里,他们坚守了善良而正直的美德! 四、农场 在去农场之前,我想象农场是落后的,清苦的,与世隔绝的。但当我真切地置身其中,才发现我们平时的想象都错了。 农垦九三管理局所在地,是一个完全城镇化的地方,各种超市、银行、大酒店、服装店应有尽有,政府职能部门一应俱全。很多职工都住在小洋别墅里,四周是田野、森林,住在其中,如同住在天然氧吧里,神清气爽。这样好的生态环境,与喧闹炽热的三亚比起来,似乎更怡人;与被快节奏的生活压榨得筋疲力尽的北京比起来,简直算是养生之地了! 令人最惊讶的是它的街道,整洁得令人神清气爽,一个强烈的直觉就是,这片土地的主人是高素质的管理者。他们既不同于农民,又不同于市民,或许因为自成体系,与社会人交往较少,他们淳朴热情,乐于助人,不善勾心斗角,始终保持着纯净温和的心态。他们有严格的管理体制,有炽热的土地情怀,所以这片土地才会如此美丽。 来东北我还发现,这儿饭店的菜量特别大,一大盘可以顶我们在北京四盘子菜的量。这豪爽实惠劲儿像极了东北人的性格——不,山东人的性格:不肯亏待了朋友,生怕慢待了朋友,生怕朋友吃不饱,喝不足。这可能与过去挨饿的年月有关,那时候人出力多,饭量大,而现代人衣食无忧,也不像过去那样出大力了,谁还能吃得动呢?所以看着一盘盘的菜吃得少剩的多,很想跟当地人说:过去沿袭下来的这种大盘子大碗的习惯可以改一改,省得浪费,但又怕拂了老乡的一片好意,他们习惯了慷慨,想让他们变得吝啬些似乎也不那么容易。所以,这话还是暂时不出口,等化成文字来提醒他们吧! 农垦九三管理局宣传部部长王正非,祖籍山东烟台福山。他是位不愠不火、温文尔雅的人,戴着眼镜,皮肤略黑,说话慢条斯理,做事事无巨细,细心、耐心。这样的人,你永远都想象不出他发火的样子。据说他的祖上曾在京城做官,卓有建树。也许是受遗传基因影响吧,他身上有种知识分子的儒雅和温和气质,令人感觉踏实而亲切。他向我们描述他家在哈尔滨时,奶奶用那种从山东带来的馒头模型(山东叫“卡子”),有鱼有莲花,蒸出来又白又宣的大馒头,香喷喷甜丝丝,多么熟悉的情景啊。 王部长陪同我们参观了九三博物馆、五彩种植基地、荣军场史园、九三农机管理站等,让我们更加真切地了解了农场的发展史,尤其是山东人作为开拓者和建设者来到北大荒的历史,听到了山东人在这片土地上一路走来的脚步声。那些现代化的农业机械令我们深深震撼,它们体积庞大,功能齐全,农场春种秋收现在已经完全摆脱了人工,全靠它们了,何时农村也像农场这样,那就太牛了! 中午吃饭时,王部长特地停车在小摊前为我们买了当地新鲜的玉米,其细心周到感动了每一个人。纯绿色无污染的黄玉米,吃下去心里都是甜的。 我们还参观了嫩江农场。农场只有万把人,建得却像一个繁华的城镇。从荣军农场到嫩江农场,道路干净舒展地伸向远方,满眼是葱郁繁茂的绿色,路上甚至没有杂草乱石。道路的洁净,与黑土地植物茂盛土质裸露少有关。即使风起时,也不会有沙尘扬起。除此之外,更多地是得益于农场持之以恒的环保。据说,这儿的环卫工人每天拿着抹布擦拭路边的栏杆。 看到农场井井有条的环境,怎能想象当年在这片荒原上,除却当地稀稀落落的土著,就是那些出没在荒野山林中的狼虫虎豹了。那时候,是它们的地盘,而现在,人才真正成了这里当仁不让的主人! 五、支边 在王正非部长陪同下,我采访了来自山东鲁西南的支边青年姜德仁,他如今已经年逾古稀,可是对山东的感情却从未随时光的流失淡漠。 姜德仁来黑龙江后分到了红五月农场。他们是1959年7月14日下午,一行43人被一辆破拖拉机拉来的。都是来自农村,尽管年龄不一,却有个共同特点,就是单身。刚到来时,条件是无法想象的差,住土房,搭二层地铺,一人只能占一小块地方。他们到来后第一件事就是修麦场,跟农村一样苦累的活儿。他还在伐木队当过两年的检尺员,墨盒绑在腿上,一手拿个号锤,一手拿个木尺杆子,在莽莽苍苍的森林里丈量那些伐倒的树木。蚊虫叮咬,虎豹咆哮,黑小子(狗熊)、袍子、黄皮子出没。住的是木格楞,吃的是苞米窝头,睡的是悬铺。有一天睡着了,雪花从木头缝里落下来,落到头上、被子上,很快就化了,冰凉冰凉地,将他冻醒了。1961年冬天,天气特别冷,他没有手套戴,手冻成了胡萝卜,没法再干活,队长便让他休息。他呆不住,不好意思白吃闲饭,就要求到食堂和办公室当警卫巡逻去。后来,修六一八水库,修路,样样都有姜德仁的身影。 记忆中的农场生活丰富多彩,却也充满惊险,妙趣横生。那时候,当地农民因为粮食紧缺,常来农场小打小闹地搞点吃的。有一年秋收时节,他被安排晚上看康拜因(联合收割机),从东边的树林里呼啦啦来了一群狼,就着月光寻找食物,幸亏他藏在车斗里,没有被发现。狼刚走呢,又一群农民跑过来,没有找到吃的,便骂骂咧咧到豆子地里割了捆豆子背走了。姜德仁也不追赶,因为农场人跟农民其实都是一家人,是人就得吃东西,饿了来弄点吃的,情有可原,不能把人家当贼抓了。 像多数山东人一样,姜德仁娶的是山东老家的媳妇。父母在老家挑好了姑娘,直接坐火车送过来,完全没有回绝的余地。但这样的包办婚姻,往往铁打的牢靠。 姜德仁在北大荒呆了一辈子,最后从工商物价局局长的岗位退休。问他是否无怨无悔,他答不是,当初曾经再三动摇,想离开这儿呢!因为姜德仁是高中生,算是文化人,对农场生活非常失望,心想一样干活我何必来这儿呢,于是干了一段时间后,他就申请回老家。这个要求自然没有被批准,农场想让他发挥文化人的长处,让他去学医。后来,又安排他到九三农学院深造。他仍不想留在这儿,再次要求回老家。领导又安排了他另一个工作,这次他改行了,调到红五月12队当会计,这一当就是18年。80年代,农场成立工商物价科,他从科长干起,一直干到了工商物价局局长。 在姜德仁的家里,我们看见干干净净的摆设,却并无任何奢侈品,完全不像一位局长的家庭,农场人就是这么洁身自好。单凭这一点,人们就应该向他们献上一份敬意。 姜德仁还坚持写日记,尽管那日记不是散文体,而近似打油诗,但贵在真切实在,从中,也能读出以往岁月的苦辣酸甜。虽然无法从文学手法上来评说,但真实最可贵。 在农场的日子里,我们了解了很多人,很多事,被久久地感动着。山东人不仅将遥远荒寒的北大荒变成了硕果累累的“北大仓”,还在那里播下了齐鲁文化的种子。改造北大荒的人,同时也被北大荒改造,这样相辅相成的结果,使人变成了崭新的人,土地变成了崭新的土地! 北大荒,一个再造神奇的地方,它曾经是一代人刻骨铭心的记忆,它曾经荒凉到了极致,也炽热到了极致。时至今日,北大荒已经成为了象征,成为了不可替代的传奇……

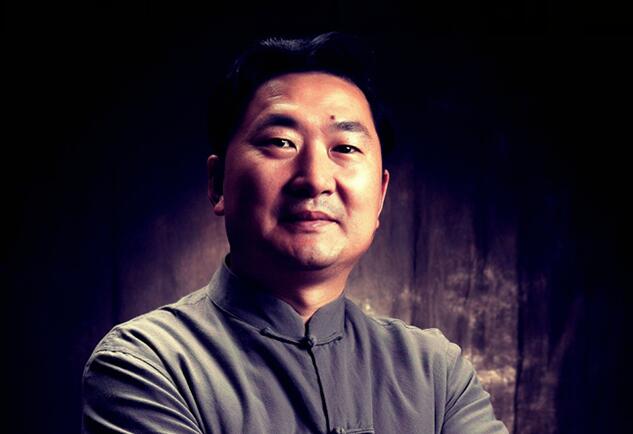

九三农垦局宣传部部长王正非(中)陪同参观荣军场史园 (责任编辑:梦晶) |

黑土地上的山东人

时间:2014-11-11 10:48

来源:中国全民记者网作者:瑞娴

中国传媒联盟 据 中国全民记者网 讯:山东与东北,历来有着不可分割的血缘关系。中国版图上的任何一个地方,都没有山东与东北三省这样密不可分的缘分与情分——这点,当我踏上黑土地时,就更加深信不疑了。

顶一下

(2)

100%

踩一下

(0)

0%

------分隔线----------------------------

- 上一篇:当代中国实力派书法名家孙山作品巡展

- 下一篇:国际书画艺术网:笔墨随时代 丹青悟人生